Das Motherboard ist die elementare Platine eines jeden Computers. Hier läuft die ganze Hardware zusammen. Die Konstruktion ist eine komplexe Angelegenheit. So komplex, dass selbst Taiko Audio auf eine Eigenentwicklung verzichtet hat.

Das Gute ist: kennst du ein Motherboard, kennst du alle. Denn der Aufbau ist normiert und bei jedem Hersteller ähnlich. In den Grundlagen sehen wir uns einige wichtige Normen an und im Praxisteil erkläre ich beispielhaft die Anschlüsse des Motherboards vom MSI MEG Z690 UNIFY.

Grundlagen

Nicht jedes Motherboard, auch Mainboard genannt, passt für jede CPU und in jedes Gehäuse. Deshalb sind einige Grundkenntnisse für die richtige Auswahl wichtig.

Sockel

Deine erste wichtige Entscheidung ist, welche CPU du einbauen möchtest. Dafür muss der Sockel passen. Der Sockel (engl. „Socket“) ist die Schnittstelle zwischen Prozessor (CPU) und Mainboard. Er sorgt für die elektrische und mechanische Verbindung und bestimmt, welche Prozessoren mit welchem Mainboard kompatibel sind.

So kannst du die CPUs von Intel und AMD nicht einfach austauschen. Und auch innerhalb desselben Herstellers gibt es unterschiedliche CPU-Generationen. Nach dem Intel LGA1200-Sockel für die 10. und 11. Generation kam schon mit der 12. Generation der LGA1700. Die Zahl bezeichnet die Anzahl der Pins, also der Kontaktstellen zum Motherboard. Beim LGA1700 sind es also 1.700 Pins.

Mit der neuesten Intel Generation Arrow Lake hat der Ultra 9-285K bereits den Sockel LGA1851. Siehe auch: Wird es einen fis Audio PC mit Intel Core Ultra 9 285K (Arrow Lake) geben? AMD wechselt weniger häufig den Sockel und ist so aber auf die Anzahl der Pins beschränkt. AMDs AM5-Sockel ist mit 1718 Kontaktstellen ausgestattet.

ATX Formfaktor

Die Bezeichnung „Formfaktor“ gibt an, wie groß ein Motherboard ist und welche Gehäuse es unterstützt. Gleichzeitig bestimmt er, wie viele Komponenten wie RAM, Grafikkarten oder SSDs darauf Platz finden.

Beginnen wir mit dem Standardformat: ATX. Dieses Motherboard misst in der Regel 305 x 244 Millimeter und ist in den meisten Gehäusen einsetzbar. Es bietet genügend Platz für mehrere RAM-Steckplätze, PCIe-Erweiterungsslots und eine solide Spannungsversorgung.

Wer noch mehr Ausstattung oder Anschlüsse braucht, greift zu E-ATX, was für „Extended ATX“ steht. Diese Boards sind größer als das klassische ATX-Format, meist etwa 305 x 330 Millimeter, und bieten mehr Platz für zusätzliche Funktionen wie etwa mehr RAM-Bänke, mehrere Grafikkarten-Slots oder ausgefeiltere Kühlstrukturen.

Kompakter wird es mit Mini-ATX oder, wie es korrekter heißt, Micro-ATX. Diese Mainboards sind mit etwa 244 x 244 Millimetern deutlich kleiner, bieten aber immer noch eine gute Ausstattung. Oft sind sie mit zwei statt vier RAM-Slots und weniger PCIe-Steckplätzen versehen, dafür passen sie in kleinere Gehäuse und sind meist günstiger.

Noch kleiner ist übrigens Mini-ITX, mit nur 170 x 170 Millimetern. Dieses Format eignet sich für ultrakompakte PCs, etwa als Wohnzimmer-PC oder für platzsparende Arbeitsplätze – bietet aber naturgemäß weniger Erweiterungsmöglichkeiten.

Arbeitsspeicher DDR5 oder DDR4

Du wirst beim Arbeitsspeicher auf die Begriffe DDR4 und DDR5 stoßen. Beide bezeichnen Generationen von Arbeitsspeicher – also dem temporären Zwischenspeicher, der die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit eines Systems maßgeblich beeinflusst. DDR steht für „Double Data Rate“, bei der pro Taktzyklus doppelt so viele Daten übertragen werden. DDR4 ist seit rund 2014 auf dem Markt und hat sich über viele Jahre als Standard durchgesetzt. DDR5 ist die direkte Weiterentwicklung und wird seit 2021 nach und nach in aktuellen Systemen eingeführt.

DDR5 startet bei 4800 Megatransfers pro Sekunde (MT/s) und reicht aktuell schon über 8000 MT/s hinaus. DDR4 dagegen bewegt sich meist im Bereich von 2400 bis 3600 MT/s. Mehr Geschwindigkeit bedeutet, dass Daten schneller zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher ausgetauscht werden – besonders relevant bei großen Datenmengen oder vielen parallelen Prozessen.

Doch Geschwindigkeit ist nicht alles. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Latenzen, dass ist die Zeit, die vergeht, bis Daten tatsächlich verfügbar sind. Hier liegt DDR4 überraschend oft noch vorn. Zwar ist DDR5 schneller beim Datendurchsatz, doch die Latenzen – gemessen in sogenannten CL-Werten (CAS Latency) – sind meist höher. Zum Beispiel hat ein typisches DDR4-3200-Modul eine Latenz von CL16, während DDR5-6000 häufig mit CL36 oder mehr arbeitet. Das kann dazu führen, dass bestimmte Anwendungen, die stark auf kurze Reaktionszeiten angewiesen sind, mit DDR4 sogar etwas schneller reagieren.

Ein weiterer technischer Aspekt ist die ECC-Unterstützung. ECC steht für “Error Correction Code” und dient dazu, Speicherfehler automatisch zu erkennen und zu korrigieren – ein Feature, das vor allem in Servern und Workstations wichtig ist. Bei DDR4 war ECC nur in speziellen ECC-RAM-Modulen verfügbar, die mit kompatiblen Mainboards und Prozessoren genutzt werden mussten. DDR5 bringt dagegen eine Form von integriertem ECC auf Modul-Ebene mit – das sogenannte “on-die ECC”. Dieser Mechanismus korrigiert Fehler innerhalb des Chips selbst, ist aber nicht mit dem klassischen ECC vergleichbar, das systemweite Fehler abfängt.

Siehe auch: Warum bieten wir auf einmal den fis Audio PC mit DDR5 an?

Festplatten Formfaktor M.2 oder SATA SSDs

SATA-SSDs gibt es bereits seit vielen Jahren. Sie sind im typischen 2,5-Zoll-Gehäuse untergebracht. Der Anschluss erfolgt über ein SATA-Datenkabel und ein separates Stromkabel vom Netzteil. In Sachen Geschwindigkeit sind sie durch die SATA-Schnittstelle limitiert – auf etwa 550 Megabyte pro Sekunde beim Lesen und Schreiben.

M.2-SSDs sind deutlich kompakter und werden direkt auf das Mainboard gesteckt, also ohne Kabel, und benötigen weniger Platz im Gehäuse. Der große Vorteil zeigt sich bei M.2-SSDs mit PCIe- und NVMe-Technik. Diese Modelle greifen direkt auf die PCIe-Lanes des Mainboards zu und können dadurch Daten mit mehreren Gigabyte pro Sekunde übertragen. Achte beim Motherboard darauf, dass mindestens ein Slot direkt mit der CPU verbunden ist. Moderne PCIe-4.0-SSDs erreichen heute problemlos 5000 bis 7000 Megabyte pro Sekunde – ein riesiger Sprung im Vergleich zu SATA-SSDs.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Wärmeentwicklung. M.2-SSDs mit PCIe und NVMe werden bei intensiver Nutzung deutlich wärmer als SATA-Modelle. Viele Mainboards bieten deshalb kleine Kühlkörper für M.2-Slots oder es lohnt sich, einen SSD-Kühler nachzurüsten.

Siehe auch: Unterschiedliche Speichermedien für Audio erklärt

Praxis: Aufbau des Motherboards

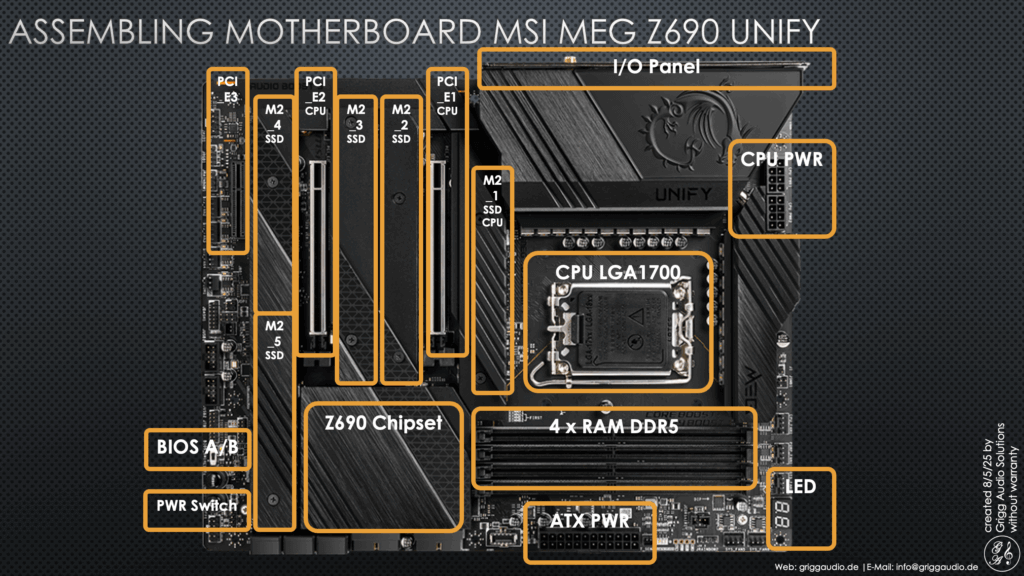

Im Bild unten sind die wichtigen Komponenten hervorgehoben, auf die ich nachfolgend eingehe. Als Beispiel habe ich das MSI MEG Z690 UNIFY Board gewählt, welches ich aufgrund seiner robusten Stromversorgung, passiven Kühlungseigenschaften und CPU-nahen Schnittstellen auch heute noch empfehle. Siehe auch: Stromarchitektur von Motherboards. Am Motherboard würde ich übrigens nie den Rotstift anlegen.

In künftigen DIY-Artikel werde ich erläutern, wie du beim Zusammbau am Besten vorgehst.

CPU LGA1700

An der Sockelbezeichnung kannst du bereits erkennen, für welche CPUs dieses Motherboard in Frage kommt. Das sind die von Intel ab der 12. Generation bis zur 14. Generation. Ich verwende gern die K-Modelle, weil die Taktfrequenzen über den Multiplikator eingestellt werden können. Mein nächster fis Audio PC wird einen Intel® Core™ i9 Prozessor 14900KS haben.

Die Befestigung der CPU erfolgt mit einem billigen Klemmbügel. Das führt beim Independent Loading Mechanism (ILM) zu einem Biege-Problem, weshalb ich hier das robuste Thermal Grizzly CPU Contact Frame empfehle.

4 x RAM DDR5

Dieses Board bietet Platz für 4 Speicherriegel. Sie müssen in einer bestimmten Reihenfolge eingebaut werden, wenn nicht alle Speicherbänke belegt sind. Der frühere Nachteil geringer Latenzen gegenüber den DDR4-Riegel wird immer mehr aufgeholt. Ich empfehle G.Skill Trident Z5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96, on-die ECC mit einer geringen CAS Latency (CL) von 10,00ns. Sehr interessant ist auch dieser Arbeitsspeicher: Corsair VENGEANCE® 32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 6000MT/s CL28 AMD EXPO & Intel XMP Memory Kit. Die CAS Latency (CL) liegt hier bei 9.33ns.

ATX Stromversorgung mit Gleichspannung (DC)

Die Abkürzung ATX steht für „Advanced Technology eXtended“ und beschreibt nicht nur das Format von Mainboards, sondern auch das dazugehörige Stromversorgungskonzept. Die Spezifikation wurde von Intel entwickelt und hat sich seit den 1990er-Jahren als Industriestandard durchgesetzt. Heute ist die ATX-Stromversorgung die Grundlage fast aller Desktop-PCs.

Ein ATX-Netzteil liefert mehrere Spannungsarten gleichzeitig: 12 Volt, 5 Volt und 3,3 Volt. Diese Spannungen werden über standardisierte Steckverbindungen an die einzelnen Komponenten im PC verteilt.

Ein zentrales Merkmal der ATX-Stromversorgung ist der sogenannte Soft-Off-Modus. Das bedeutet: Das Netzteil ist auch dann teilweise aktiv, wenn der PC „ausgeschaltet“ ist. Es liefert über den Standby-Kanal (5VSB) eine geringe Spannung, um zum Beispiel per Netzschalter, Wake-on-LAN oder Tastendruck wieder hochfahren zu können. Erst wenn der Hauptschalter am Netzteil ausgeschaltet oder das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, ist das System wirklich komplett stromlos.

Die ATX-Norm schreibt außerdem vor, wie das Netzteil auf Veränderungen reagiert – etwa bei Überlast, Kurzschluss oder zu hoher Temperatur. Moderne Netzteile besitzen entsprechende Schutzmechanismen, die das System im Notfall abschalten oder sich selbst vor Schäden schützen.

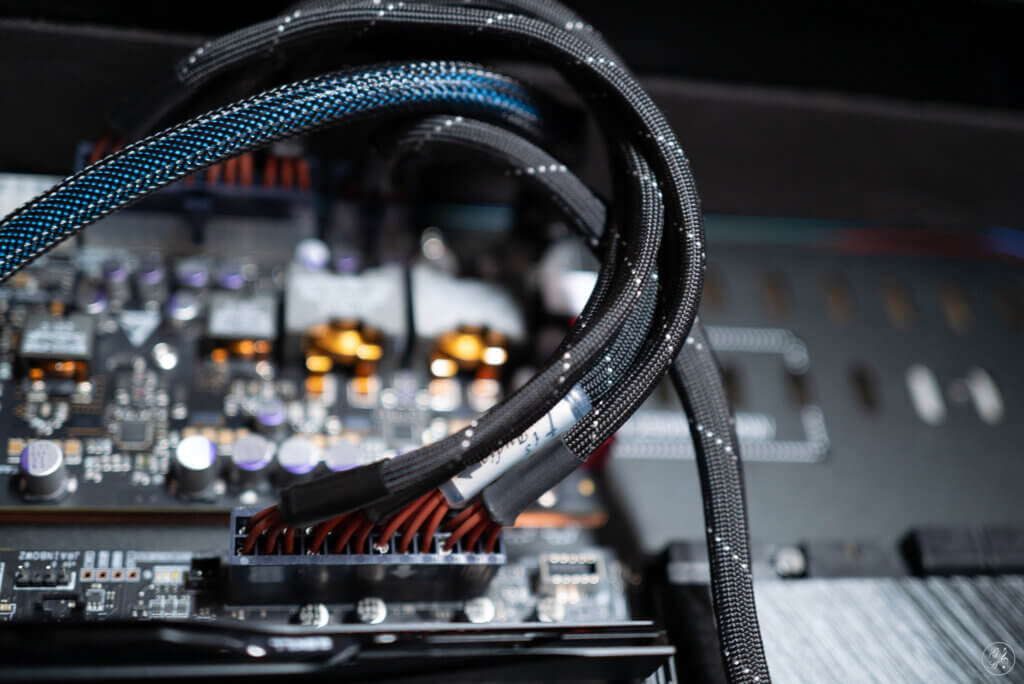

ATX PWR

Die wichtigste Verbindung ist der 24-polige ATX-Hauptstecker, der direkt auf das Motherboard führt. Darüber werden die Grundfunktionen des Mainboards sowie einige Komponenten wie der Arbeitsspeicher mit Strom versorgt.

Vermeide hier die üblichen Spaghetti Kabel mit dünnem Querschnitt. Unten im Bild ist das fis Audio Molex 24 Pin Kabel mit hochreinem Kupfer 18 AWG und vergoldeten Molex Pins zu sehen. Die Kabel werden nicht nur gecrimpt, sondern auch verlötet.

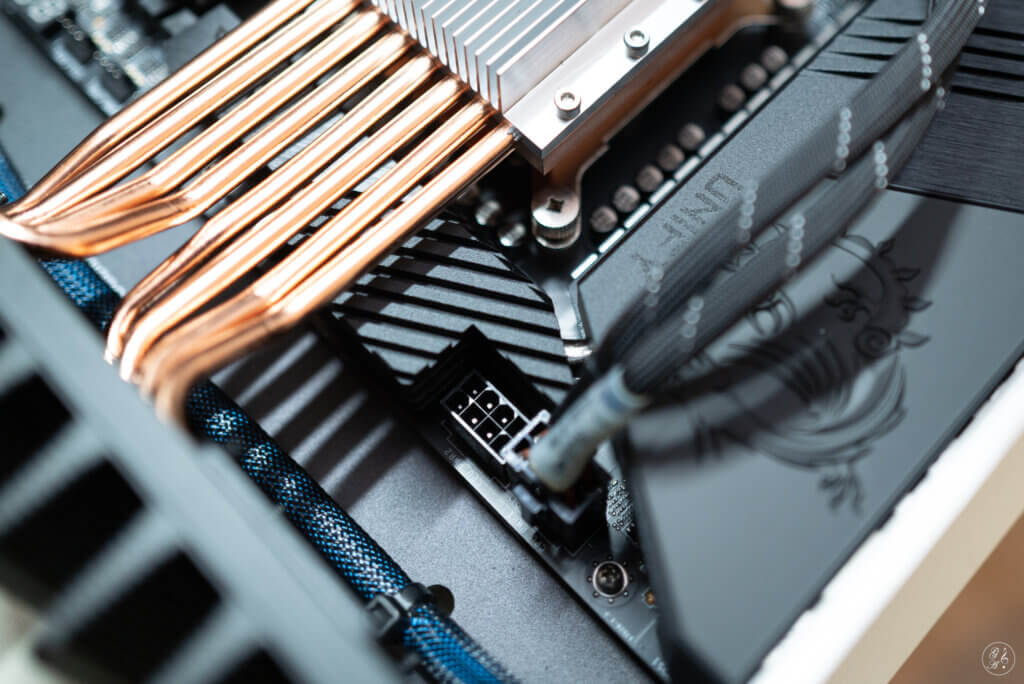

CPU PWR

Für den Prozessor gibt es einen eigenen Anschluss – in der Regel einen 4- oder 8-poligen sogenannten EPS-Stecker. Dieser versorgt die CPU direkt mit 12 Volt, was für moderne Mehrkernprozessoren besonders wichtig ist. An dieser Stelle ist der Stromverbrauch (ohne Grafikkarte) am Höchsten. Das MSI MEG Z690 UNIFY Board stellt hier gleich 2 x 8 Pins zur Verfügung.

Chipsatz Z690

Der Chipsatz ist ein zentraler Steuerbaustein auf dem Motherboard. Dieser ist für die Kommunikation zwischen Prozessor, Arbeitsspeicher, Laufwerken und Erweiterungskarten verantwortlich und kann über das BIOS (Basic Input Output System) administriert werden.

Mit dem Z690-Chipsatz hat Intel im Jahr 2021 die neue Plattform für seine Core-Prozessoren der 12. Generation eingeführt, bekannt unter dem Codenamen Alder Lake. Das Besondere daran war nicht nur der Wechsel auf den neuen Sockel LGA1700, sondern auch ein Architekturbruch: Zum ersten Mal setzte Intel auf eine Hybridstruktur mit leistungsstarken Performance-Kernen und effizienten E-Kernen – ähnlich wie bei Smartphones. Um diese neue Architektur optimal nutzen zu können, wurde auch der Chipsatz neu konzipiert.

Der Z690 unterstützt sowohl DDR4- als auch DDR5-Arbeitsspeicher – je nach Mainboard-Modell. Im Jahr 2022 folgte der Z790-Chipsatz, passend zu Intels 13. Generation der Core-Prozessoren, genannt Raptor Lake. Dieser Chipsatz nutzte weiterhin den Sockel LGA1700 und blieb mit Z690-Mainboards kompatibel. Der Z790 brachte zwar einige Verbesserungen bei der Konnektivität mit: Noch mehr PCIe-4.0-Lanes, zusätzliche USB-Ports – darunter erstmals USB 3.2 Gen 2×2 mit bis zu 20 Gbit/s – und eine optimierte Unterstützung für DDR5 mit höheren Taktraten. Aber sonst nichts wesentliches.

Wichtig ist hier zu wissen, dass eine direkte Leitung zur CPU gegenüber dem Umweg über den Chipsatz immer zu bevorzugen ist, weil dadurch geringere Latenzen möglich sind. Dies ist für die Schnittstellen des Festplattenspeichers und der PCIe-Erweiterungskarten bedeutsam.

Schnittstellen

Damit der Computer Daten empfangen und senden kann, müssen Kommunikationsschnittstellen bereitgestellt werden.

I/O Panel

I/O steht für „Input/Output“, also Eingabe und Ausgabe. Genau darum geht es: Das I/O-Panel ist der zentrale Ort, an dem man Tastatur, Maus, Monitor, Netzwerk oder USB-Sticks anschließt.

Das I/O-Panel ist fest mit dem Mainboard verbunden und ragt auf der Rückseite des Gehäuses heraus. Je nachdem, welches Mainboard man verwendet, ist es unterschiedlich bestückt. In der Regel sind dort mehrere USB-Anschlüsse zu finden, oft in verschiedenen Geschwindigkeitsklassen. Auch der Netzwerkanschluss für das LAN-Kabel oder Antennenanschlüsse für das WLAN befindet sich hier, ebenso wie der Audio-Bereich mit Klinkenbuchsen für Lautsprecher, Mikrofon oder Headsets.

PCIe-Erweiterungskarten

PCIe steht für „Peripheral Component Interconnect Express“ und ist der aktuelle Standard für Steckkarten im PC. Auf dem Mainboard befinden sich dafür sogenannte PCIe-Slots – je nach Größe und Ausführung oft mehrere nebeneinander. In diese Steckplätze lassen sich Erweiterungskarten einsetzen, zum Beispiel Grafikkarten, Netzwerkkarten, Soundkarten, RAID-Controller, Capture-Karten oder schnelle SSD-Erweiterungen.

Die Besonderheit von PCIe liegt in der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. PCIe-Slots gibt es in verschiedenen Größen – x1, x4, x8 oder x16 – wobei die Zahl angibt, wie viele Datenleitungen der Slot nutzt. Eine hochwertige Netzwerkkarte wie Xilinx Solarflare XtremeScale X2522 benötigt einen x8-Slot, weil die Bandbreite besonders hoch ist. Kleinere Karten, wie etwa eine USB-karte, kommen oft mit einem x1- oder x4-Slot aus. Dank der Abwärtskompatibilität kann eine kleinere Karte auch in einem größeren Slot funktionieren – sie nutzt dann einfach nur die benötigten Datenleitungen.

Die Anschlüsse auf dem I/O-Panel sind nicht für hochwertiges Audio gemacht. Deshalb sind Erweiterungen wie zum Beispiel die oben erwähnte Xilinx Solarflare XtremeScale X2522 Netzwerkkarte für geringste Latenzen und die galvanische Isolierung so wichtig.

Andere Möglichkeiten ergänzt mit externer sauberer Stromversorgung stellen zum Beispiel folgende PCIe-Erweiterungskarten dar:

- JCAT USB CARD FEMTO

- JCAT USB CARD XE EVO

- JCAT NET CARD FEMTO

- JCAT NET CARD XE EVO

- Pink Faun USB-Brücke v2

- Pink Faun Ultra-USB-Brücke

- Pink Faun I2S Brücke

- SOtM tX-USBexp

- SOtM tX-USBx10G

Die Karte mit der Audiodatenversorgung für den DAC soll möglichst auf dem breitbandigen PCI_E1 Slot liegen. Dieser Slot ermöglicht die direkte Datenweiterleitung an die CPU, so wie auch der PCI_E2 Slot. Der PCI_E3 Slot ist dagegen eher eine Notlösung mit niedriger Bandbreite.

Datenspeicher

Alle M.2 Slots auf diesem Board sind mit einer passiven Kühlung ausgestattet. Ein Austausch der Speicherriegel ist schnell möglich. Beim Datenspeicher ist zu unterscheiden zwischen dem Speicher für das Betriebssystem und dem Speicher für Dokumente aller Art, zum Beispiel Musikfiles. Siehe auch: Unterschiedliche Speichermedien für Audio erklärt.

Das Betriebssystem muss einen schnellen Speicherzugriff auf seine Systemdateien haben, weshalb sich der Slot M2_1 anbietet. Denn nur dieser ist bei diesem Board direkt mit der CPU verbunden. Ich verwende für Betriebssysteme grundsätzlich Intel Optane SSDs, weil diese geringste Latenzen haben und sehr langlebig sind. Zu empfehlen sind:

- Intel® Optane™ Arbeitsspeicher der Produktreihe M10 16 GB, M.2/80 mm, PCIe 3.0, 20 nm, 3D XPoint™ zum Beispiel geeignet für HQPlayer OS (Restbestände – Produktion eingestellt)

- Intel® Optane™ SSD der Produktreihe P1600X 118 GB, M.2/80 mm PCIe* 3.0 x4, Intel® 3D XPoint™ zum Beispiel geeignet für Windows 11 Pro (Restbestände – Produktion eingestellt)

Für die Speicherung von Dokumenten dienen die Slots M2_2 bis M2_5. Wer hier M.2 SSDs mit je 4TB Speichervermögen einsetzt, kann 16TB an Daten speichern. Ich empfehle es aber nicht, weil jedes Lesen vom Festplattenspeicher unvermeidliche Interrupts erzeugt, welches den Datenfluss stört. Nutze lieber ein NAS oder einen zweiten PC dafür. Siehe auch: Audio PC & Control PC.

BIOS A/B Schalter

Einen BIOS A/B Schalter findest du in der Regel nur bei den teureren Boards. Dieser Schalter ist sehr praktisch, weil du immer zwei BIOS-Versionen vorfindest. Nicht jede BIOS-Version ist fehlerfrei. Wenn du ein neues BIOS flasht, schaltest du den Slot um. So hast du immer ein BIOS im Zugriff, welches zuletzt funktioniert hat.

PWR Switch

Hier schließt du den Ein-/Ausschalter des Computers an. Beim HDPLEX H5 Version 3 Gehäuse befindet sich der Druckschalter auf der rechten Gehäuseseite.

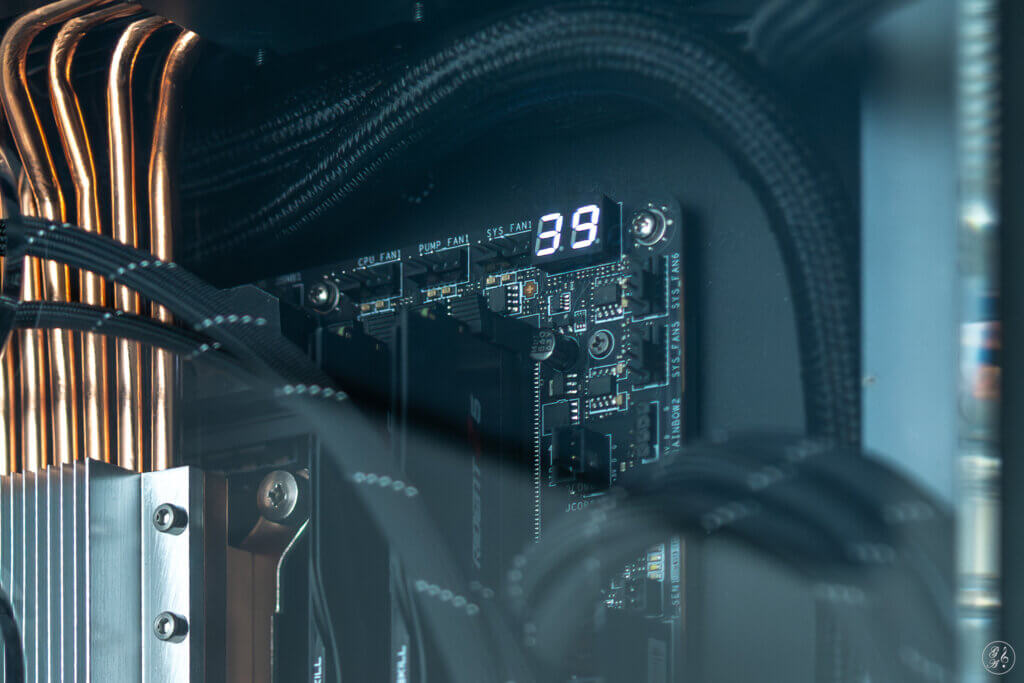

LED Anzeige

Wenn du den Acrylglasdeckel verwendest, kannst du jederzeit die CPU-Temperatur über die LED Anzeige kontrollieren. Die Anzeige dient auch als sogenannter Debugger. Während des Bootvorgangs werden verschiedene Zahlencodes eingeblendet. Wenn der Bootvorgang mal hängenbleiben sollte, wird ein Fehlercode angezeigt, den du im Benutzerhandbuch nachschlagen kannst. Gehe dazu einfach auf die MSI Supportseite.

Zusammenfassung

Mein Rat an dich ist: Geize nicht am Motherboard herum. Dafür ist es zu wichtig, weil es alles zusammenfügt. Bei der Auswahl beginnst du mit der CPU, die du verwenden möchtest. Denn diese bestimmt den Sockel. Achte auf eine gute Stromversorgung und passive Kühlung.

Mit dem ATX Formfaktor wählst du die Größe aus. Als Daumenregel gilt, je größer es ist, desto besser sind oft die elektronischen Komponenten und du hast mehr Auswahl beim Speicher und den Erweiterungskarten. Aber das Board muss in das Gehäuse passen. Wenn du das HDPLEX H5 Gehäuse mit einem DC/ATX-Konverter oder mit internen Schaltnetzteilen verwendest, ist ein E-ATX-Board zu groß. Wähle lieber das Standardformat: ATX.

Das Board soll den Arbeitsspeicher vom Typ DDR5 und Festplatten mit dem Formfaktor M.2 verwenden können. Verwende keine SATA SSDs, denn diese benötigen fehleranfällige Kabel, sind langsam und erzeugen zusätzliches elektromagnetisches Rauschen.

Verwende für die ATX Stromversorgung mit Gleichspannung (DC) hochwertige stromstarke Kabel. Achte bei den PCIe-Erweiterungskarten und beim Datenspeicher für das Betriebssystem auf einen Slot mit direktem Anschluss an die CPU. Jeder Umweg über den Chipsatz bedeutet höhere Latenzen.

Verwende nicht die Schnittstellen des I/O Panels, denn diese sind nicht für Audio gemacht. Es gibt eine große Auswahl an audiophilen Netzwerk-/ und USB-Karten, die viel besser geeignet sind.

Beim Datenspeicher ist der Verwendungszweck wichtig. Für das Betriebssystem sind Intel Optane SSDs aufgrund der sehr geringen Latenzen und Langlebigkeit eine sehr gute Wahl. Ansonsten empfehle ich für die Speicherung von Musikfiles ein NAS oder einen Musik Server.

Du hast Fragen oder möchtest etwas beitragen? Schreibe uns: Kontaktformular

Oder schreibe per E-Mail an: info@griggaudio.de

Verpasse keinen Newsletter:

Disclaimer

Alle Informationen, die du unter Grigg Audio Solutions findest, wurden nach besten Wissen und Gewissen sorgfältig recherchiert und mit Quellenangaben belegt. Irrtümer sind jedoch nie auszuschließen. Wenn du die Informationen für eigene Nachbauten oder Softwareeinstellungen verwendest, machst du das immer auf eigene Gefahr. Wenn du Fehler findest oder dir etwas unklar ist: Melde dich!

DIY – Mach es selbst

Grigg Audio Solutions bietet Lösungen für die digitale Musikwiedergabe an. Aufgrund der Vielzahl von Lösungswegen und unterschiedlichen Zielbilder kann nur eine bestimmte Auswahl der Hardware und der Software vorgestellt und besprochen werden. Grigg Audio Solutions unterstützt ab sofort kostenfrei Do it yourself.

VG Wort – Autorenrechte

Der Autor Ronny Gabriel Grigg ist Vereinsmitglied bei VG Wort, München. In diesem Verein haben sich Autoren und Verlage zur gemeinsamen Verwertung von Urheberrechten zusammengeschlossen.